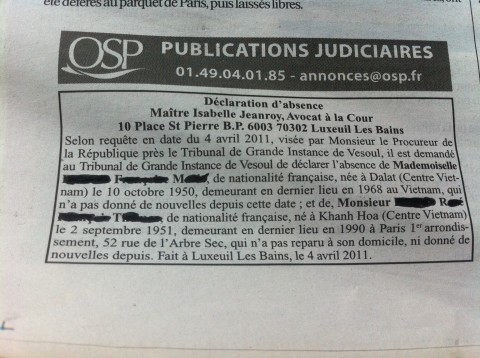

Le 29 novembre 2011, je vous disais mon trouble devant une déclaration d’absence parue dans Aujourd’hui. Il s’agissait de “l’absence”, des “absences” plutôt de deux personnes portant le même nom. Je concluais le billet avec ces quelques mots : « … cette double absence, à tant d’années d’écart, est encore plus troublante. Si j’avais du talent, ce serait le début d’une histoire… »

Le 29 novembre 2011, je vous disais mon trouble devant une déclaration d’absence parue dans Aujourd’hui. Il s’agissait de “l’absence”, des “absences” plutôt de deux personnes portant le même nom. Je concluais le billet avec ces quelques mots : « … cette double absence, à tant d’années d’écart, est encore plus troublante. Si j’avais du talent, ce serait le début d’une histoire… »

Le 29 novembre 2011, je vous disais mon trouble devant une déclaration d’absence parue dans Aujourd’hui. Il s’agissait de “l’absence”, des “absences” plutôt de deux personnes portant le même nom.

Je concluais le billet avec ces quelques mots : « … cette double absence, à tant d’années d’écart, est encore plus troublante. Si j’avais du talent, ce serait le début d’une histoire… »

(…)

Presqu’un an plus tard, un « client » de l’épicerie m’envoyait ce mail : « Bonsoir. Il y a quelques mois, vous attiriez l’attention de vos followers sur la publication judiciaire ci-jointe en concluant par ces mots : ‘si j’avais du talent, ce serait le début d’une histoire…’ J’ignore si j’ai du talent mais vous m’avez donné envie de me lancer dans une histoire à partir de ce thème de l’absence. Elle se passe à Marseille, ma ville natale. J’ai pris plaisir à l’écrire. Prendrez-vous plaisir à la lire ? Merci de me dire. Sincères salutations ».

Il s’appelle Eric Schultess et voici donc cette histoire…

L’Absent

Cette histoire est mon histoire. L’histoire d’un échec, d’un naufrage, d’une éternelle absence…

On vient de taper à ma porte. Une plainte accompagnée de coups de poing saccadés. Peu assurés. Presque timides. Je sursaute et me glisse en silence dans mes pantoufles en lançant un coup d’oeil dehors. C’est la première fois depuis mon arrivée ici, dans ce vieil immeuble de la rue des Belles Écuelles, que l’on vient me sortir du rythme lent de journées sans désir, sans projet, sans autre plaisir que celui d’écouter, posée sur la gouttière d’en face, la tourterelle gémir.

Il me semble maintenant que des doigts raclent la porte de haut en bas. De peur de faire craquer le plancher, je reste immobile devant le balcon-véranda où s’affiche un grand ciel céruleum. Le mistral qui n’a pas cessé de la nuit glace le panorama offert sur la rue. J’aperçois en bas la face figée des passants qui déjà avancent comme au ralenti. Courbés sous un invisible fardeau, ils marchent vers l’embauche en grappes grises dans la lumière orangée de ce matin de mai.

Le frottement des ongles sur la porte en bois s’évanouit peu à peu, là à gauche, tandis que vibrent les vitres ébranlées par les rafales qui secouent tout ce qu’elles trouvent sur leur passage. Le sifflement du vent va crescendo. De l’autre côté de la porte, je ne distingue plus la moindre once de gémissement mais je n’ose aller ouvrir. En fait, j’hésite entre me recoucher comme si ces coups et ces raclements n’avaient jamais existé, et passer la tête dans le couloir, histoire de savoir qui a osé me priver quelques minutes du chant de la tourterelle.

Elle est venue se poser un soir sur le long séquoia qui trône en face de mes fenêtres, arrimé dans je ne sais quel carré de terre en contrebas. J’ai déposé quelques miettes de pain pour la nuit près de la fenêtre et depuis, elle vient me rendre visite lorsque point la première lueur de l’aube.

L’oiseau est arrivé le jour où j’ai emménagé dans l’appartement, le seul logis bon marché que j’ai pu dénicher une fois expulsé de ma maison natale.

– Le quartier va être rasé pour construire des bureaux, il faut s’en aller,

m’avait lancé un peu gêné le policier venu me demander de dégager, sans plus d’explication. Du coup, des centaines de familles qui vivaient là depuis la fin de la guerre ont dû émigrer de force vers la périphérie de Marseille.

Elles s’étaient installées au quartier depuis le retour des déportés et la tonte honteuse des amoureuses de soldats allemands. Ces familles étaient nombreuses souvent. Modestes toujours. Attachées à l’ambiance de leur rue. Elles vivaient ensemble, partageaient le pain, la soupe et le vin. Les hommes trinquaient à la santé du port. Les femmes câlinaient les minots. Les parents discutaient longtemps le soir après la soupe, assis sur les pas de porte. Les enfants jouaient ensemble aux osselets, au ballon et aux carrioles pour dévaler la rue jusqu’à l’heure de filer au lit parce que le lendemain il y avait école. Les paupières lourdes mais la tête encore dans la rue, nous nous laissions bercer ensuite par la voix des grands qui filtrait à travers les volets et nous accompagnait jusqu’au sommeil.

Avant l’entrée en piste des bulldozers, il m’a donc fallu déguerpir. J’ai atterri ici, dans cette rue sombre et humide où ne passe presque jamais personne, hormis les travailleurs matinaux, de plus en plus rares, et les jeunes carbonisés à la colle ou au speedcake, la nouvelle drogue en vogue à Marseille, où la vie bien souvent a laissé la place à la survie.

Le silence s’est donc réinstallé dans l’immeuble. La tourterelle s’est tue. Je soulève doucement le loquet de ma porte d’entrée comme s’il fallait ne réveiller personne. C’est étrange, le couloir est éclairé comme en pleine nuit. Désert mais bizarrement rempli d’une invisible présence. Tapissé d’un parfum de salpêtre et de sueur âcre. Je n’avais jamais autant été troublé par cette odeur qui se diffuse pourtant bien souvent depuis le rez-de-chaussée.

Avant de refermer, une étroite tache rougeâtre attire mon regard vers le sol. Elle semble fraîche. Je vacille en remontant les yeux le long de la porte d’en face, à peine entrebâillée. Des traînées de sang dégoulinent lentement vers mon paillasson. Rien de part et d’autre de la trace en direction de la cage d’escalier. Je me croyais seul à l’étage ! Jamais entendu le moindre bruit. Jamais. Et me voilà doté d’un voisin !

Le temps d’aller chercher une lampe de poche, la porte d’en face s’est refermée. Un morceau de journal déchiré y a été punaisé. C’est un extrait de la page fait divers ou de la page annonces, une publication judiciaire qui me glace les os au fur et à mesure que je la déchiffre :

<< Selon requête en date du 1er juillet 2012, visée par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Marseille, il est demandé au Tribunal de Grande Instance de Marseille de déclarer l’absence de Monsieur Antonin S. de nationalité française, né à Marseille (Bouches du Rhône) le 16 juin 1978, demeurant en dernier lieu en 2000 à Marseille 2ème arrondissement, 3 rue des Belles Écuelles, qui n’a pas reparu à son domicile ni donné de nouvelles depuis.

Fait à Marseille le 1er juillet 2012. >>

Antonin ! Mon fils Antonin aurait donc vécu ici ! Je me demande combien de temps il est resté juste en face de l’ appartement où je me suis installé il y a tout juste un mois, une fois purgée mes 20 ans pour tentative d’assassinat, détention d’armes et d’explosifs – j’avais projeté de faire sauter la Bourse de Paris – bref, une fois rentré à la maison.

Du jour où j’ai atterri à la Santé, Antonin ne m’a plus donné une seule nouvelle. Pas une visite au parloir. Rien. Ponts coupés. Silence total. Aucune réponse à mes innombrables lettres. Mais les recevait-il au moins ? Je ne me souviens plus à quelle adresse je lui écrivais. Peut être faisait-il suivre son courrier…

Quand est-il parti ? Pour aller où ? D’autres questions m’assaillent, tout aussi angoissantes et je reste planté dans le couloir vide teinté d’un mystère rouge sang.

Abasourdi, je grelotte dans la fraîcheur de ce petit matin étrange. Dehors, la tourterelle a repris son chant.

Besoin de respirer. Besoin de comprendre et de savoir aussi. Comprendre comment cette porte entrebâillée a pu se refermer en même pas une minute. Savoir qui a donc pu y punaiser la coupure de journal qui sonne en moi à la fois comme un éclair d’espérance et un avis de décès. Avant d’aller taper à l’appartement d’en face, je descends dans la rue et remplis mes poumons d’un air frais chargé d’une forte odeur d’urine. Les clochards du quartier viennent souvent se soulager à l’angle de la rue et redescendent en jurant vers la Major, en quête d’une rare aumône.

En remontant à l’étage, j’inspecte la cage d’escalier. Aucun indice. Des mégots et des papiers de bonbons traînent sur les marches. Comme d’habitude. Le ménage n’a donc pas été fait. Pas d’odeur de Javel. La saleté ordinaire. Mais aucune trace de sang.

Personne ne donne signe de vie de l’autre côté de la porte. J’y ai laissé la punaise en arrachant le morceau de journal. Je colle l’oreille. Le silence. Par terre, la trainée rouge a viré au brun foncé, striée de quelques traces de semelle. Mes pantoufles, à coup sûr.

La porte grince. Le plancher craque. Un sinistre frottement de métal et de bois me conduit vers le corridor de l’appartement d’en face où je me suis décidé à pénétrer. J’ai peur. L’obscurité m’oppresse. J’aurais dû prendre un couteau. On ne sait jamais.

Pas de courant ici. L’interrupteur de l’entrée ne donne rien. Je tente celui de la petite cuisine, juste à droite. Pareil. Le temps d’acclimater mes yeux au noir, je devine que tout semble rangé à sa place dans ce meublé poussiéreux. Lit fait, rideaux accrochés, baignoire-sabot sèche, panier à linge vide, rien n’évoque une présence récente. Mais une faible lueur vacille par terre au fond du couloir. En approchant à pas lents, un rai de lumière bleutée tracé comme avec une règle s’échappe du bas de la porte de ce que j’imagine être le séjour. Aucun son associé. Les jambes tremblantes, je pénètre dans la pièce au ralenti. La télévision est éteinte. Par terre, mes pieds frôlent un journal froissé, déchiré et souillé de sang séché.

Sur une table en demi-cercle scellée au mur, l’écran d’un ordinateur portable scintille. En m’approchant, je déchiffre presque en apnée un message tapé en lettres minuscules :

<< Papa, rejoins-moi ce soir au Petit Nice. J’ai besoin de toi. Antonin >>. À peine le temps de chercher à grossir les caractères sur le moniteur et de vérifier qu’il n’y a pas d’autre mot, l’appareil s’éteint brusquement et refuse de redémarrer.

Cet appel au secours, je le reçois comme un coup de couteau miraculeux, une offrande du destin atterrie en plein coeur, teintée de désarroi et d’incompréhension. Pourquoi n’est-il pas venu toquer à ma porte plutôt que de provoquer cette étrange partie de cache-cache ? À qui appartient ce sang noir sur le papier-journal et pourquoi ce message numérique ? Et s’il l’avait tapé sous la contrainte ? Et s’il n’était pas seul à m’attendre dans le restaurant le plus huppé de Marseille ? La tête me tourne. Bouche sèche et barre lourde au plexus. Je suis sonné comme le jour où j’ai appris que nous étions tous virés du quartier.

J’entends à nouveau la tourterelle s’égayer au chaud des tuiles d’en face. Son ramage souligne l’infinie mélancolie de ce matin de printemps qui égrène ses secondes sur un faux rythme. Tempo décalé. Les minutes qui ont précédé m’ont semblé filer comme des éclairs lancés en désordre dans l’obscurité de l’immeuble. Le chant de ma compagne me rappelle aussi que je vais devoir patienter et patienter encore avant que le soir ne se ramène. Hâte de retrouver mon fils. Pressé que la nuit tombe.

Un crochet par chez moi pour enfiler mon caban, passer des chaussures fermées, glisser quelques billets dans la poche et je descends vers le Vieux-Port. En chemin vers le quai du Port par la Rue des Cartiers et la Montée Saint-Esprit, Marseille sale, en mode laisser aller, me fend le coeur. Je croise toute une armée de fillettes, fichu sur les cheveux, certaines toutes gamines, à l’œuvre au-dessus des poubelles entreposées au pied des immeubles. Elles s’activent en silence, juchées sur la pointe des pieds, chacune cloîtrée dans son espace de quête honteuse. Avec méthode, elles examinent les denrées fourguées dans les conteneurs noirs. Chaque objet est scruté en vitesse, estimé puis recasé au bon endroit : retour à la poubelle ou destination sachet plastique. Les légumes et les fruits sont mis de côté dans des cagettes empilées sur le trottoir. À l’écart de ces glaneuses de misère, calés contre les façades, les grands frères costumés en survêtements de sport contrôlent d’un œil distrait, casquette à l’envers, bédo à la bouche et musique à fond sur leurs mini-chaînes portatives. Je reconnais un tube de rap que tous les jeunes des rues alentours fredonnent et hurlent aussi parfois comme une rengaine, les yeux perdus vers l’eau du caniveau qui cherche à se frayer sa trace parmi les immondices et dégouline le long des trottoirs.

Je me demande pourquoi ces enfants ne sont pas à l’école. La réponse, je la trouve en croisant un flot de vieilles dames du quartier en robe noire, sur le chemin de la première messe dominicale aux Accoules. Des veuves corses sans doute. Ou italiennes.

Il y a bien longtemps que les dimanches ne me font plus saliver. Les gâteaux de soirée de l’enfance, je les ai troqués contre l’indifférence à l’enchaînement des journées. En prison, un dimanche valait un lundi et ainsi de suite jusqu’à l’hébétude. À force, les mois non-plus ne pesaient plus grand chose. Même les jours de fête finissaient par m’embrouiller. Noël surtout, que j’exècre. Sans enfant à chérir, ce jour-là est une torture. Sans cadeau à offrir, l’anniversaire de la naissance de Jésus est un supplice. Je l’affrontais chaque année tapi sur ma paillasse, prostré dans un silence et un jeûne emplis de larmes rentrées.

Les Accoules, je ne sais pourquoi je m’y arrête. Peut-être parce que la journée s’annonce longue et que j’ai décidé de combattre mon impatience en prenant mon temps. Une éternité que je n’ai plus assisté à un office, que la présence de Dieu ne m’a plus effleuré. Mais là, c’est plus fort que moi, je me fonds dans la foule des fidèles qui franchissent le seuil de la chapelle du calvaire. Un jeune prêtre à larges lunettes et à soutane vert-pomme nous attend, en inclinant la tête vers nous, le regard doux et les mains jointes. Les yeux fermés, je me laisse porter par le cérémonial, les chants suraigus des enfants de chœur, la basse profonde de l’harmonium baignée dans l’odeur boisée de l’encens, troublante et entêtante, le murmure des prières, avant que ne volent les cloches pour saluer ce dimanche de mai, qui offre une lumière rosée aux toits du Panier.

Un peu plus bas, à hauteur de l’Hôtel de ville, c’est un parfum de cambouis et de poisson qui flotte sur le Quai du Port. Peu de voitures et personne ou presque dehors. Il est trop tôt pour s’attabler en terrasse. Quelques turfistes bedonnants discutent en descendant des jaunes devant un bar-tabac aux vitres sales. Ils échangent leurs tuyaux, confrontent leurs coups de cœur, contestent leurs paris. Pas d’agressivité, juste le plaisir de parler fort et de frôler la dispute. Ils partagent le goût prononcé des gens de peu pour la loterie, les jeux de hasard, la tentation de la chance. Les yeux rougis et soulignés de cernes brunes, ils crient et gesticulent comme des acteurs de film muet. Aucun ne se prend trop au sérieux mais chacun connaît son rôle par coeur.Tous fument nerveusement et crachent sur le trottoir le peu d’espoir qui navigue au fond d’eux-mêmes de décrocher la lune.

Je m’attable au Roucaou. Envie d’un café serré avant de prendre la navette maritime qui mène à la Pointe-Rouge.

– Avec un grand verre d’eau, je demande à la serveuse qui guettait son premier client, chewing gum à la bouche. Les ongles manucurés à l’américaine cohabitent avec un chemisier en satin mauve brillant et des pilotis noirs qui la rendent géante, hors de portée du commun des messieurs taillés comme moi. Son sourire est déroutant car il n’en est pas un. Rien de commercial, non. Il dit seulement que c’est tristounet un dimanche matin de printemps de servir des petits noirs à des clients grisonnants alors qu’on est encore si jeune et qu’on pourrait dormir encore.

Après avoir encaissé, elle me montre l’embarcadère, juste un peu plus à gauche, à hauteur de la première panne où se réparent les vieux pointus aux coques maculées d’algues et où s’amarrent les petites barques rafistolées des marins désargentés.

– Faites attention à vous, elle me glisse en récupérant le pourboire de ses longs doigts d’accoucheuse, la mer est mauvaise en ce moment.

J’aurais pu choisir de continuer à pied, de faire le tour du Vieux-Port comme avant et remonter par Saint-Victor vers la rue d’Endoume mais je préfère tenter par la mer. J’ai le temps. Il me faudra revenir sur mes pas pour le rendez-vous avec Antonin, mais je compte sur Maguy pour me raccompagner en voiture. Maguy, c’est mon ancienne copine du quartier. Nous étions à la même école et nous avons travaillé ensemble sur les marchés. Mercière ambulante elle était. Spécialisée dans le bouton, le fil, la lingerie féminine et la chaussette fantaisie. Une mercière tendance bazar, dotée d’une voix de mezzo soprano et d’un coffre de diva. Avant de remballer, pour rameuter les derniers clients, Maguy entonnait des airs d’opéra perchée sur une caisse en bois. Elle savait bien que les Marseillais adorent. Sur mon banc de légumes juste à côté, pas artiste pour un sou, je tenais sa comptabilité tandis qu’elle vivait ses rôles et ses paroles, les yeux comme égarés dans un brouillard de cinéma.

Le commandant de la navette La Phocéenne est de mauvaise humeur, le badge de la compagnie épinglé de travers sur le ciré, avec son prénom dessus en lettres épaisses : Ber. La faute au mistral s’il n’est pas de bonne.

– C’est mon pire ennemi, les vagues et le froid aussi ! lance-t-il en jurant après ce patron qui l’oblige à naviguer quel que soit le temps. Il a investi un bon paquet de monnaie pour acheter ses deux bateaux et maintenant, il faut rentabiliser. Et peu importe si le personnel fait la tête ou n’est pas d’accord pour prendre la mer. La porte est ouverte et les partants pour la place se bousculent dehors ! Refuser revient à signer sa mise à pied. Le lendemain, embauche de marins plus compréhensifs, plus raisonnables et les navettes reprennent leur ronde dans la rade.

J’aurais dû me couvrir un peu plus. J’espère qu’Antonin y aura pensé, lui, et qu’à l’instant où La Phocéenne lève l’ancre, il est bien à l’abri de ce froid carnassier qui déferle sur chaque passager et s’immisce à travers manteaux, écharpes et bonnets de laine.

Passés les deux Forts à la sortie du Vieux Port, passée la digue Sainte-Marie, la mer redouble de caractère et la navette commence à gîter tel un bouchon de pêcheur dans les hautes vagues. Les amoureux assis dans la rangée de devant s’en vont et s’en viennent de gauche à droite, ballottés sur leurs fesses et frustrés de ne pouvoir prolonger leurs baisers. Arrimés l’un à l’autre, brindilles sans boussole, ils se retrouvent happés par le roulis de la navette aux prises avec d’énormes wagons d’eau salée qui se fracassent contre la coque et éclaboussent les vitres en plexi de la cabine.

Imperturbable, un vieux monsieur africain, calotte de prière tricotée de coton blanc vissée sur la tête, ouvre ses mains tremblantes vers le ciel. Ses lèvres frémissent. Il se tient droit, comme statufié, les yeux grands ouverts vers l’azur. Sans doute en a-t-il vu d’autres, des coups de tabac entre l’Afrique et Marseille.

– Je ne vois plus le port, lance un petit garçon à son grand-père. Je ne vois pas les bateaux !

– C’est la tempête, Ange. Y’a trop d’embruns. De toutes façons, y’a plus grand chose à voir dans le port. Plus de chantiers, plus de bateaux à construire ou à réparer. C’est fini tout ça. Y’a plus que des voiliers. On va pas aller loin avec les voiliers.

Sur la butte du Jardin du Pharo, des enfants nous saluent comme s’ils nous disaient adieu. Je ne perçois pas leurs cris mais à travers les embruns nourris, je les devine inquiets là-haut, apeurés même, devant le spectacle de la coque de noix sur laquelle nous sommes emprisonnés.

De plus en plus blême, le commandant choisit de s’écarter des dangers du rivage et de mettre le cap sur les deux îles de l’archipel d’Endoume secouées d’écume.

A hauteur de l’îlot du Pendu, je devine la silhouette anguleuse du fortin de l’île de Gaby noyée de blanc, comme enserrée dans un gigantesque glacier mouvant d’où se détachent en surplomb des rochers les grosses lettres du Petit Nice, à quelques centaines de brassées. J’imagine que si Antonin est déjà installé là-haut, il peut nous apercevoir depuis l’immense baie vitrée du restaurant. Peut-être donnerait-il l’alerte. Mais à qui ? Qui prévenir en ce dimanche de tumulte extrême ? Vers qui se retourner pour voler au secours d’une vingtaine de passagers congelés, terrassés par l’inconscience d’un marin lui même condamné à se renier pour survivre ?

D’intrépides gabians nous escortent, presque muets, le bec replié sur les plumes du cou, dans une attitude quasi suicidaire. Leurs ailes trempées semblent ne plus rien maîtriser. Destins mêlés. On est bien loin des danses estivales qui ravissent les enfants et les touristes à chaque traversée. Très loin de la carte postale où trônent mouettes rieuses et plaisanciers amusés, avec Notre Dame de la Garde en toile de fond. Le navire tangue, roule et tremble de tous les côtés.

Une vieille dame engoncée dans un gros manteau de fourrure caramel implore la Vierge juste à côté de moi. Avant d’embarquer, elle m’a confié que le voyage vers la Pointe Rouge était sa croisière à elle, qu’à chaque fois elle se sentait dépaysée et que cette vue incomparable sur sa ville, elle ne s’en lassait pas, quel que soit le temps. La voilà pourtant qui fait sa prière et qui se signe doucement au rythme de ses Je vous salue Marie.

Certains passagers se courbent vers leurs pieds, agités de spasmes, victimes d’une irrépressible nausée. D’autres commencent à hurler, histoire de refouler cet effroi qui inonde crescendo le bateau, de la proue à la poupe. J’entends même le bruit des hélices sorties de l’eau, car l’arrière est soulevé par les vagues.

Au fond de la rade, vers l’île Maïre, se dessine comme en ombre chinoise le morceau de rive vers où nous naviguons. Notre destination, la Pointe Rouge. Elle paraît aussi loin que la Corse, je me dis. L’impression que nous sommes partis depuis un temps fou et que nous n’avons pas beaucoup avancé sur cette zone secouée de mille rafales, zébrée d’immenses traînées d’écume et transformée en un gigantesque et chaotique tremblement de mer.

Alors que le bateau monte et descend comme sur des montagnes russes nous encaissons soudain comme un grand coup de frein, dans un craquement violent qui prend le dessus sur le vacarme chaotique où nous sommes enfermés. Il me semble que Ber a coupé le moteur. À moins que nous manquions tout à coup de gasoil. Mais nous voilà secoués plus encore !

Une fusée de détresse, puis deux, éclatent au dessus de nos têtes. Ber distribue les gilets de sauvetage. Il jure dans sa barbe, dégoûté. Il insulte le mistral, le patron et ce boulot qu’il a pris faute de mieux. Faute de pouvoir naviguer au long cours. Recalé à l’examen. Nickel en maths mais trop de fautes d’orthographe. La blessure de sa vie.

Personne n’ose se jeter à l’eau avec ce froid de gueux qui peu à peu nous assassine. Il va falloir pourtant, pour éviter de périr là. Pour ne pas se laisser entraîner vers le fond où inévitablement La Phocéenne sera aspirée d’un moment à l’autre.

Je me lance, les pieds devant, les coudes et les mains bien serrés sur le gilet boudiné. Pas le choix si je veux revoir Antonin.

Il me faut maintenant nager vers la rive, vers l’anse de Maldormé aux galets plus accueillants que les rochers d’à côté, à deux pas du Petit Nice. Ankylosé dans mon accoutrement de survie je flotte tel une palangrotte échappée des doigts du pêcheur. Jamais plongé dans une eau aussi glaciale. Je connais pourtant. L’été, dans les calanques, la fraîcheur de la mer glace le corps direct, surtout les jours de grand beau. Le contraste est saisissant, vivifiant. D’autant plus bienfaisant qu’il faut se la gagner la baignade à travers les sentiers caillouteux, sous le cagnard.

Aujourd’hui, les flots semblent alimentés par un courant polaire descendu de la banquise. Alors, je m’agite et j’avance en brasses saccadées, le souffle court mais nourri de l’immense espoir de me tirer de là au plus vite et de gagner la terre ferme.

Il me semble soudain entendre le tchop tchop d’un moteur au-dessus de ma tête. Un hélicoptère survole la zone. Pas question de me retourner vers La Phocéenne, de perdre la moindre seconde. Antonin m’attend. Inimaginable de ne pas être au rendez-vous. Sauver ma peau c’est la priorité. J’ai d’ailleurs toujours vécu ainsi. En égoïste.Toujours agi en solo, selon mes impulsions, mes passions, mes rencontres. C’est bien ce que mon fils n’a cessé de me reprocher. Au point de rompre le lien ténu qu’il conservait des années de l’enfance, lorsque je prenais encore le temps de l’accompagner, de le câliner, de le regarder grandir.

Le rythme de mes brassées ne cesse de baisser au fur et à mesure que je me rapproche du but. Plus que quelques dizaines de mètres avant la crique.

Maldormé enfin ! Le glas du cauchemar sonne dans cet espace à l’abri du vent, épargné par les paquets de mer qui luttent avec le ciel, en pleine tempête. Les galets aux multiples visages sont à peine secoués par les vagues plutôt apaisées qui finissent leur trajet ici, dans cette crique étroite, toute en longueur, encastrée sous un ponton de béton et quelques baraques bricolées, aux murs blancs attaqués par le sel, posées sur plusieurs niveaux et qui ressemblent à des cabanons.

Je roule sur la rive parsemée d’épais tapis d’algues longues et brunes. Je ne sens plus ni mes jambes ni mes bras ni le reste de mon corps. Hormis la tête, plus rien ne répond présent.

Autour de moi, de l’agitation soudain. Des salves de paroles lâchées à voix haute auxquelles je ne comprends rien. Et puis des flashes qui crépitent. On me prend en photo. Sans me demander mon avis. Des journalistes, je crois. Ils se croient souvent tout permis. Ils sont comme ça. Sans gêne, irrespectueux. Ou alors craintifs. Ils sautent sur leur proies sans mot dire ou bien ils n’osent se confronter à la réalité. Ils se font dessus. Peur de mettre les mains là où ça brûle, où ça gerce, ou ça laisse des cicatrices, en profondeur. Alors, ils survolent, ils effleurent et se satisfont de l’écume davantage que de la vague. Ces facettes multiples sont assez bien partagées par la corporation des bricoleurs de unes à sensation, des éditocrates et des faiseurs d’opinion à grands coups de faits divers, en mal d’histoires qui font vendre. La mienne, ils ne l’auront pas.

Ils me prennent donc en photo sous toutes mes coutures, je leur tire la langue, ils osent quelques questions auxquelles je ne comprends rien, avant qu’une petite voix leur demande de dégager. Et vite. Cette voix est celle d’une femme, oui. Je la distingue nettement. Une voix assez grave et décidée. Une femme petite aux cheveux blancs.

– Je vous emmène chez moi, il faut se mettre au chaud, Monsieur !

Et la voilà qui me charge sur une espèce de brouette à quatre roues garnie de paquets d’algues et me monte dans une maison de la rue Notre-Dame des Grâces, quelques centaines de mètres au dessus des petites remises des pêcheurs qui bordent la crique. Les voleurs d’image ont déguerpi. Ils se sont dispersés dans les ruelles alentour, happés par le tchop tchop de l’hélico qui tournoie à nouveau là bas, vers les îlettes.

Une douche et un grand bol de thé plus tard, j’émerge lentement d’un sommeil que je n’ai pas senti venir et qui semble avoir duré des heures. Le jour tombe. Le crépuscule commence à prendre place dans la véranda où la dame m’a installé, éclairée aux quatre coins de petits fanaux dorés. Elle a disparu. Même pas eu le temps de la remercier. Elle a filé sans un bruit. Je ne comprends pas. Jusqu’au moment où je réalise qu’elle a épinglé un mot sur le dossier du canapé où je suis allongé :

<< Je reviens. Ne bougez pas. Attendez-moi. Je vais chercher votre fils >>.

Antonin ! Elle connaît Antonin. J’ai rendez-vous avec lui et elle est au courant ! Comment est-ce possible ? Je murmure son prénom pour l’appeler, pour lui dire de venir vite. Incapable de me lever, je reste prostré là, incrédule, perdu dans la lumière or teintée d’un bleu outremer profond qui descend depuis les larges baies vitrées d’où me parviennent les gémissements de ma tourterelle.

Lorsque la dame est revenue, j’ai rouvert les yeux, happé par une onde triste, intrigué par une présence étrange à ses côtés : un homme d’une petite quarantaine d’années caché derrière des lunettes noires, le visage impassible, accoutré d’un blouson en jean, ganté de cuir et godillots cirés de frais.

– Et Antonin ?

– Vous aurez besoin de repos, Mr S.

– Répondez moi ! Antonin n’est pas venu ?

– Antonin vient de partir, Monsieur S.

– Parti où ça ? Et d’abord, qui êtes-vous ?

– Je viens de mettre fin à son activité favorite : jouer avec le feu.

– Je ne comprends pas.

– Il fallait bien qu’il comprenne un jour que la came, on s’amuse pas avec. Il n’a jamais voulu comprendre. Dès votre condamnation et votre incarcération, Antonin est parti en vrille. L’escalade. Il a gravi les marches quatre à quatre. L’apéro puis le plat de résistance Du shit à la coke, en passant par le speedcake. On goûte une fois, on y prend goût et puis on vend, on deale. Enfin, les plus fragiles. Comme Antonin. Un grand classique. Et lui, il n’a pas lésiné sur les années. Vous avez fait vingt ans, il a dealé 20 ans.

– Pourquoi l’avez-vous tué ?

– Parce que vous ne l’avez jamais osé !

– Je ne comprends pas.

– Légitime défense. Sur la terrasse du Petit Nice où je suis venu le cueillir après sa fuite express du Panier ce matin, il m’a menacé de son revolver. C’était lui ou moi. Je n’ai pas eu le choix. Mais bon, de vous à moi, mieux vaut finir comme ça que criblé de rafales de Kalashnikov, non ? Vous lisez les journaux, Mr S. ?

Éric SCHULTHESS

merci

C’est drôlement bien écrit et c’est une manière de saluer Marseille la nouvelle capitale européenne de la culture 😉

Merci beaucoup. Heureux que ce texte vous plaise. Marseille à l’aube d’un nouvel élan ? Nous le souhaitons tous. J’espère que Marseille Provence 2013 sèmera durablement de belles graines de créativité…

Livraison

Marseille, est sans aucun doute une ville qui inspire, mais encore faut il savoir, pouvoir, l’écrire…

Bon on attends avec plaisir que vos prochaines virées gourmandes chez l’épicier, vous inspirent…

J’aime beaucoup cette nouvelle… dont l’idée est née sur ce blog !

Je suis fan des écrits d’Eric Schulthess, un écrivain à suivre…

Albatros, l’épicerie, je m’y rends avec gourmandise, chaque jour. Elle ne manque pas de « produits » qui m’inspirent.

Florence, mille mercis. La suite surviendra très bientôt, Inch’Allah, comme le disent mes amis Sénégalais

ceruleum Dire que des gens croit découvrir une couleur… Avec une date d’invention! Parce qu’ils ont trouvé comment fabriquer le pigment pour la reproduire. Mais ils n’ont inventé qu’un mot pour la nommer, un mot pour dénaturer la couleur. Puis voilà que le mot, on s’en sert pour qualifier la nature, définir sa couleur.

ceruleum, le bleu du ciel, le ciel est bleu.

A bientôt alors

L’épicier n’en aurait donc pas terminé avec son instinct

d’éditeur…

a suivre…

:=)

Poisson,

A quel bleu vous sentez-vous mêlé quand vous regardez le ciel de Marseille ?

Racontez-nous.

C’ est vrai qu’ il y a de quoi écrire avec ce début.

Quant à l’ histoire de M. Schuthess, l’ idée de choisir Marseille est très bonne.

Mr Schulthess,

Je vous dois d’avoir appris un mot nouveau dont j’ai dû aller voir la définition, ceruleum, mais pas question de vous obéir, ma dette n’est pas si lourde. J’ai tellement d’histoires à raconter que je me tais.

Poisson,

Je ne demande rien, encore moins que quiconque m’obéisse.

Et personne ne me doit rien.

En marseillais, on dit dégun !